- 发布时间:2023-04-11 10:06

- 信息来源:随州日报

- 编辑:黄振忠

- 审核:黄振忠

大洪山风景名胜区是国家4A级景区、省级生态旅游示范区、湖北省全域旅游示范区,先后获得湖北省擦亮小城镇示范镇、国家卫生镇、省第七届城镇规划建设管理“楚天杯”等荣誉称号。景区党工委管委会锚定城乡融合发展示范片先行区的目标,以产业融合、基础设施融合、公共服务融合、体制机制融合等多产融合兴旅游,踔厉奋进、笃行不怠,奋力绘就城乡一体化新篇。

强化全域谋划“一张图”绘到底

大洪山风景名胜区城乡融合发展先行区建设的总体思路是:以S333省道为轴、旅游大通道、村级主干道为翼,沿线打造若干示范点,串点成线,连线成片,全面推动城乡融合示范片建设从“一处美”,迈向“一线美”,成就“一片美”。为打造“风景”、又建设“全景”的城乡融合发展新格局,景区成立了以党政主要领导领衔,农业、财政、规划、住建、国土、林业等部门主要负责人为成员的城乡融合发展示范片先行区建设领导小组和工作专班,将全区划为东部、中部、西部三大片区,构建了区级领导包片、镇级领导包村、村级干部包点的区镇一体网络格局。按照整体巩固提升工作思路,景区党工委管委会从人民群众反映最迫切最直接最现实的环境整治和基础设施建设入手,结合地理区位、资源禀赋、产业发展,采用“乡贤绘草图、专家定蓝图”的办法,实施差异化引导、个性化塑造,实现所有行政村布局建设规划全覆盖。

强化环境整治“一盘棋”抓到底

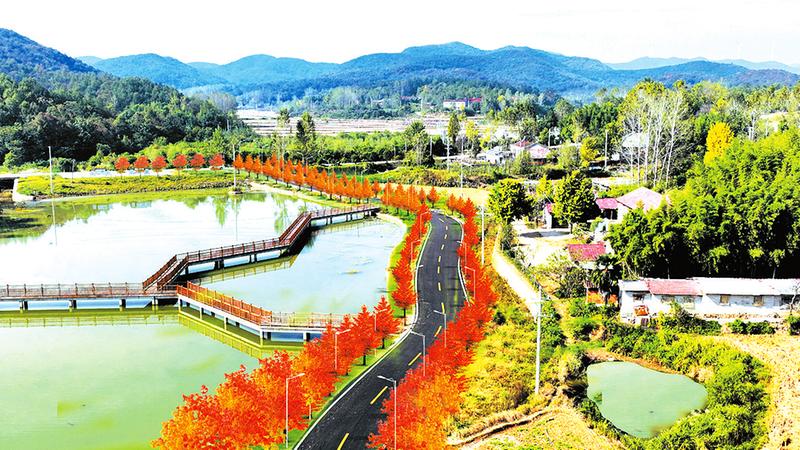

把城乡环境大提质作为城乡融合发展的重要抓手,围绕“容貌整洁、卫生达标、设施完好、秩序规范、宜居宜业”目标,发起了城乡环境大提质行动攻坚战,着力打造“面上干净整洁有特色,点上打造精品树标杆”的城乡环境。着眼“干净整洁、玲珑精致”打造特色小镇。坚持一把尺子量到底,围绕“七补齐”不断加大投入,全力开展镇容环境、经营秩序、建设工地、空中缆线、市政设施、绿化亮化、“僵尸车”、户外广告、环境卫生、水域环境等十大整治提升行动;大力开展主次干道及背街小巷整治,规范交通标识及经营秩序,深入开展“洗城、靓河、治乱、增绿、洁美”五大环境提质行动;持续开展靓河美库行动,实施河道疏浚、桥梁、岸线道路、沿线景观、生态绿化等工程建设,完成涢水河3.6千米水生态治理项目。着眼“美好环境、幸福生活”打造共同缔造示范镇。累计投资过亿元,建成人工湖、三泉公园、莲花池等群众休闲小游园,建成顺苑文化广场及配套设施,完成污水处理厂及其配套管网入地、垃圾中转站提档升级改造建设,建成大洪山养老服务中心、中心幼儿园、垃圾分类超市及分拣中心、全市首家餐厨垃圾处理中心,建成占地120亩、建设面积44000平方米的熊氏祠民宿村,中心集镇生产、生活和生态环境质量不断提升。着眼“清新自然、宜居宜业”提升村容村貌。紧密结合农村人居环境整治五年提升行动,通过“治脏、清乱、增色、提质”四部曲,提升乡村颜值气质,让农村既有“田园风光、美丽乡愁”,又有“现代文明、舒适生活”。在“治脏”上,重点提升农村生活污水和生活垃圾的无害化处理率。在“清乱”上,不断巩固拓展“五清一改”成效,全面落实“拆通透、码整齐、扫干净”要求,实施多杆合一,清理有碍观瞻的违建、废线废杆,消除乱堆乱放。在“增色”上,开展“绿满大洪山”“三园建设”专项行动,见缝插绿补绿,新增绿化面积2.7万平方米,绿化补植16万株;开展“亮化美化大洪山”专项行动,在集镇、S333省道、村内主干道新增太阳能灯600盏,除草除杂3万平方米,新建民俗文化墙4000平方米。在“提质”上,坚持高起点开局、高标准起步,重点对S333省道百里画廊中轴线3个美丽乡村示范片实施了巩固提升。个。全面改善村民出行条件,改造危桥10座,新改建通村公路25.9千米,道路刷黑21.5千米,实施生命安全防护工程安装防护栏7千米,沿S333省道建设了湿地公园、休闲驿站、观光栈道、微景观、游步道、公共停车场、高标准旅游厕所等,“交通线”变成“风景线”。全面改善公共服务设施,新建发热门诊、疫苗接种大楼各一栋,购置负压救护车一辆,建成村级卫生室、红十字救护站1个,实行乡镇卫生院与村卫生室“一体化”管理,实施本镇卫生院由市中心医院托管,景区群众家门口即可享受三甲医院的高端诊疗服务,医联体建设有了实质进展;“快递进村”、寄递物流网络体系形成,在全区推行“1+4”公墓建设模式,村级文化体育休闲广场做到全覆盖。全面加强流域治理,涢水河源头水生态得到综合治理,投资2240万元对府澴河流域水生态综合治理,一期项目全面竣工,二期项目正加紧实施;完成病险水库除险加固,水利设施补短建设项目全面完工,水库水雨情监测设备全面升级。全面改善农田种植条件,实施农田改造综合项目,开挖机耕路、整修堰塘沟渠、整理田块。在基础设施建设上,景区不给群众增添任何经济负担,全部由政府埋单,“一张网”兜到底。

强化产业发展“一目标”拼到底

景区紧紧依托丰富的生态农业资源,用特色为现代农业发展“增色”。打造随州香稻高标准样板区。以随州瑞泰农业科技发展有限公司、湖北大自然米业有限公司为龙头,整畈连片创新推广“双订单”合作模式,随州香稻种植由5000亩扩展到10000亩,稳定农户在生产端收益,正在探索“农产品期货+保险”利益联结模式,增加农户在销售端收益。香稻产业链进一步壮大。打造随州香菇多功能加工区。景区香菇种植近3000户,种植总量超600万袋。2022年,依托常盛食品有限公司,引进香菇产业链深加工项目2个。肽源食用菌提取深加工、弘泉食品有限公司香菇、木耳酱深加工项目分别实现产值2.5亿元、5000万元。香菇产业链进一步强化。打造“十大楚药”高质量示范区。大力发展中药材产业,积极推广中药材种植和仿生栽培技术,引进中药材种植企业5家、中药材出口公司2家,总种植面积达5000余亩。中药材产业链进一步拓展。打造“乡村民宿”高端品质区。以服务景区建设为目标,成立大洪山民宿行业协会,深化与驻地旅游企业合作共建,打造乡村民宿高端化品质区,带动村民参与旅游经营,农产品销售链、旅游消费链进一步延伸。打造农旅融合发展先行区。支持涢水泉现代农业社会化服务企业做大做优做强,实施香稻、油菜产业轮作项目,实行连片种植,统一品种,统一管理,精心做好品种培育、品质提升、品牌打造、标准化生产。同时,以“三清”打底,“三变”开路,以“三改”立柱,培育壮大村级合作公司,鼎力支持进入市场化运营。如今,景区每村主导产业均不少于两个,村集体经济收益均达到15万元以上,两个村突破50万元,债务化解全部清零,已走出了一条“乡村办公司、集体强实力、群众增收益”的新路子。在产业发展上,景区建立了广泛的联农带农机制,联得广、联得来、带得准、带得稳,共联动脱贫户217户脱贫劳动力323人,户均年增收3450元。2023年,景区正在重点谋划投资1亿元的庹家白云岩矿建设项目、投资10亿元的洪山坪矿泉水开发建设项目,力求实现在产业发展上年固定投资在10亿元以上、年出口创汇达1亿美元的目标。届时,人民群众将会更多分享到全产业链增值收益。景区定将始终咬定“一个目标”,砥砺前行拼到底。

强化乡村治理“一股绳”拧到底

“非粮化”治理成效明显。自2022年8月打响耕地“非粮化”专项整治百日攻坚战以来,存量面积大幅减少,增量面积基本杜绝,种植总面积达4.2万亩,粮食总产量稳定在1.9万吨。“访议解”活动持续推进。扎实开展党员干部“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动,组织“村湾夜话”30余场,办理办结民生实事100余件,相关经验先后被“学习强国”等六大媒体平台陆续推出和报道。“领头雁”培育扎实开展。认真落实选优培育“头雁工程”,通过“选、育、管、用”全链条机制培育两委班子的“主心骨”、共同致富的“领头雁”、基层治理的“操盘手”。“新模式”治理作用发挥。推行小微权力责任制、公益事务清单制、村民管理积分制、党员联户制等乡村治理新模式,开设“支部书记大讲堂”,组建“红色物业”,成立“文明实践服务站”,实施“三治融合”“一约四会”“四议两公开”,广泛开展“十星级文明户”评比等活动,以党建为统领,以共同缔造为引领,构建“纵向到底,横向到边、共建共治共享”的城乡社会治理体系,弘扬新风正气,推进移风易俗,倡导文明乡风、良好家风、淳朴民风,把“美”种在民心,上下同心,拧成“一股绳”,同频共振,把乡村治理“拧”到底,全面形成见贤思齐、向上向善的良好风气。

目前,在大洪山风景名胜区以S333省道为轴线的城乡融合发展示范片上,聚集了原始部落、花果海、上景园林、常盛食品、肽源公司等十大企业,资产过20亿元,已成为企业主要聚集地;投资过亿元建成五大美丽乡村建设示范片和百里画廊景观带;纵向分布的五个集镇,已成为服务群众的区域中心。下一步,景区定将按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,奋力把城乡融合示范片先行区建设成绿色低碳田园美、生态宜居村庄美、健康舒适生活美、和谐淳朴人文美的人间福地。

扫一扫在手机上查看当前页面

您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?

您的浏览器版本太低!

为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!