- 发布时间:2019-05-30 15:22

- 信息来源:网站编辑部

- 编辑:admin

- 审核:黄振忠

炎黄二帝是中华民族的人文始祖,海内外华人都称自己是炎黄子孙。在先秦的典籍中多次出现“三皇”的称谓,“神农”是三皇之一。炎帝是姜姓部落的始祖,生于姜水,长于姜水,故以姜为姓。《新唐书·宰相世系表》说:“姜姓本炎帝,生于姜水,因以为姓,其后子孙变易他姓。”《国语·晋语》说:“昔少典娶于有娇氏,生黄帝、炎帝,黄帝以姬水成,炎帝以姜水成,成而异德,故黄帝为姬,炎帝为姜。”同书《鲁语》也说,“炎帝以姜水成,为姜姓之祖也。”凡是涉及炎帝姓氏的文献资料,都无一例外地说炎帝姓姜。

古代氏、姓有别,氏用来别贵贱,姓用以别婚姻,后来则合二为一,正如清代学者顾炎武在《日知录》中所说,“姓氏之称,自太史公始混而为一”。(《日知录》卷二十三《氏族》)在几千年的姓氏发展演变中,炎帝的姜姓又派生出一些姓氏,他们都是炎帝裔孙。《世本·氏姓篇》说:“炎帝,姜姓。许、州、向、申,姜姓也,炎帝后。”顾炎武的《日知录》也说:“齐、申、吕、许、纪、州、向,姜姓也,自炎帝。”(《日知录》卷二十三《姓》)事实上,炎帝姜姓派生出的姓绝不止这些,我们不妨钩沉发微,对姜姓派生的姓氏作一番梳理。

一、齐姓

吕尚是齐国始祖。《史记·齐太公世家》说:“太公望吕尚者,东海上人。其先祖尝为四岳,佐禹平水土,甚有功。虞夏之际封于吕,或封于申,姓姜氏。夏商之时,申、吕或封枝庶子孙,或为庶人,尚其后苗裔也。本姓姜氏,从其封姓日吕尚。”这是说,吕尚本姓姜,因封于齐,是为齐国始祖,子孙以国为姓,是为齐姓。《新唐书·宰相世系表》称:“齐氏出自姜姓,炎帝裔孙吕尚后封于齐,因以为氏。”

二、吕姓

共工的从孙四岳辅助大禹治水有功,尧因“祚四岳国,命以侯伯,赐姓曰姜,氏曰有昌”。这几句话见于《国语·周语下》。《诗经·大雅·崧高》也说:“崧高维岳,骏极于天。维岳降神,生甫及申。维申及甫,维周之翰。”甫就是吕,这是说差姓中分出吕姓是从太岳开始的。《左传·僖公十年》记载有吕甥其人者,何浩在《楚灭国研究》中认为,“此人为晋侯外甥,食采于吕,故称吕甥”。其地在今山西霍县西。《国语·周语中》富辰谏止周襄王欲以狄人之女为皇后时说:“齐、许、申、吕由大姜。”大姜即周太王妃。由此可知周朝初年由于姬姓与姜姓通婚,吕国又得到续封。《中国历史地名大辞典·吕国条》:“吕国,一作甫国,西周封置,姜姓,在今河南南阳县西。”(按:南阳县已改称南阳市卧龙区)《元和姓纂》说吕国在“今南阳宛县西吕亭”。这个吕国春秋初年被楚国灭亡。吕国在历史上一度兴旺,《国语·郑语》中有“申、吕方强”的话,说明西周末年幽王时期,处在南阳盆地的申、吕两国尚在繁荣时期。《诗经·王风·扬之水》中有“彼其之子,不与我戍申”“彼其之子,不与我戍甫(吕)”的记载,说明申、吕两个小国在春秋以后处在楚国的威胁下,江山岌岌可危,抵御不住楚国的侵扰,需要借助周王朝的力量来防范楚国了。公元595年前后,吕国被楚国灭亡。

除了南阳的吕国外,河南新蔡还有一个吕国,这个吕国比南阳的吕国要早1300多年。《竹书纪年》中有“吕在新蔡北”这句话。《新唐书·宰相世系表》说得更明白:“吕者……其地蔡州新蔡是也。历夏、商,世有国土。至周穆王,吕后入为司寇,宣王世改昌为甫。春秋时为强国所并,其地后为蔡平侯所居。”这个吕国后来被宋国所灭。有人考证这个吕国的都城即现在的新蔡县城古吕镇。

南阳的昌国、新蔡的吕国灭亡后,子孙以国为氏,成为吕姓的两大来源。齐国亡于秦后,吕尚后代中还有一支以吕为姓,遂成为吕姓的第三个来源。南阳吕国灭亡后,部分遗民被迁往湖北薪春;新蔡吕国灭亡后,遗民多流入河南南部及安徽一带:齐国灭亡后,吕姓人多居于山东、河南一带。

吕姓得姓后,很早就从中华民族的姓氏之林中脱颖而出,成为一个影响重大的姓氏。特别是商朝末年,出自吕侯伯夷之后的吕(又称姜尚、姜子牙)辅佐周武王征战有功,于西周初年受封于齐,建齐国,使吕姓进入一个辉煌的历史时期。后来,吕尚的子孙在传至齐康公吕贷,职位被田和篡夺,族人选居东平寿张(今山东东平西南),后来便在当地发展成为一大望族。汉初,吕青因辅佐汉高族开国有功,封阳信侯,其后世居河东,被称为吕姓河东望。至于东莱、著存、一为郡望、一为堂号,在吕姓中同样有广泛影响。

吕姓名人、历代不绝。如战国时期有秦国宰相吕不韦,汉代有汉高祖吕皇后,三国有名将吕布、吕蒙,十六国有后凉开国君主吕光,唐代有哲学家吕才、道家祖师吕纯阳(洞宾、吕祖)宋代有宰相吕蒙正、名臣吕端、吕大防、吕惠卿、吕公著、吕夷简、学者吕大临,南宋有诗人吕本中、哲学家吕祖谦,明代有进士吕柟、学者吕坤、戏曲家吕天成,清代有思想家吕留良,近当代有建筑家吕彦直、史学家吕思勉,等等。

吕姓人所创造的文化也极具特色,如战国时吕不韦“一字千金”,三国吕蒙“士别三日,当刮目相看”,以及与唐代吕纯阳有关的“狗咬吕洞宾,不识好人心”等著名故事和俗谚,无一不由吕姓人而来。

随州市吕氏宗亲会是随州市烈山姓氏文化研究会会员单位,会长吕华敏,名誉会长吕华雄。

2015年9月14日,时任随州吕氏宗亲会会长吕华雄(右一)、常务副会长吕华福(左一)在河南郑州参加世姜成立大会

三、卢姓

《元和姓纂》:“卢,姜姓,齐太公之后。至文公子高,高孙傒,食采于卢,因姓卢氏。姜尚于西周初年被封于营丘,建立齐国。至齐文公时,他有个儿子叫高,高的孙子俱在齐国当正卿,其食邑在卢(今山东济南市长清区西南),子孙遂以封邑为氏,姓卢。”《新唐书·宰相世系表》说:“卢氏出自姜姓。齐文公子高,高孙俣,为齐正卿,谥曰敬伸。食采于卢,济北卢县是也,其后因以为氏。田氏纂齐,卢氏散居燕、秦之间。”《通志·氏族略》:“卢氏、姜姓,齐太公之后。齐文公子高,高之孙傻,食采于卢,今齐州卢城是也,因邑为氏。秦有博士卢敖,子孙家于涿水之上,遂为范阳涿人。汉有燕王卢缩,其裔也。”卢姓的来源不止一个,但姜尚裔孙派生出的卢姓则是卢姓正宗。

卢姓在历史上来源众多,其主要一支与吕姓同源,同是炎帝的后代。西周初年,炎帝裔孙吕尚封於齐,史称齐太公,数传至齐文公时,生公子高。公子高裔孙名傒,史称高傒,任齐国正卿,因迎立齐桓公有功,被赐食邑于卢(今山东长清西南),子孙以封邑为姓,姓卢,田氏代齐以后,卢姓人散居北方一带,至秦朝时,有博士卢敖在涿郡(今河北涿县)定居下来,了孙留居于此,世称涿郡卢氏。秦朝末年,卢敖裔孙卢绾随汉高祖起兵反秦,因功受封为燕王,封国也在涿郡一带。至三国时期,涿郡由魏国管辖,更名为範阳郡,郡治仍在涿县。从此,涿郡卢氏又称範阳卢氏,与博陵崔氏、赵郡李氏、荥阳郑氏、太原王氏并称为海内五大望族,家族势力历汉魏南北朝隋唐千余年不衰。后来“範阳”还成为卢姓的最大郡望。

除上述一支外,卢姓还有其他一些来源。古时有一卢国,卢国有一公族名戢黎,戢黎的后代以国名为姓,姓廬,后来又简为卢。又如春秋战国时期,齐桓公的后人中有人以卢蒲为姓,后来也简化为单姓卢。东汉光武帝时,有姓阊丘的人奉命改姓卢。北魏时,鲜卑人中莫芦、吐伏芦,也都改姓卢。此外,在卢姓人聚居的範阳一带,生活著一些姓雷的人,因为族小势弱,后来也因自己的姓氏读音与卢相近而冒姓卢。

卢姓尽管来源众多,但在发展中只有範阳卢氏一枝独秀。所以有“言卢必称範阳”之说,以此出身于旁门别支的卢姓人也冒认範阳卢氏的祖先为祖先。历史上各朝各代中有影响的卢姓人物,如东汉名臣卢植、东晋文学家卢湛、北周名臣卢辩、唐代诗人卢照鄰、“大历十才子”之一卢纶以及清代政治家卢坤等人,无一不出自这一支。此外,如唐朝宰相卢杞、明朝将令卢镗、卢象昇、清朝军机大臣卢荫溥、当代科学家卢嘉锡等人,尽管籍贯在範阳之外,但论及血统来源,也几乎都与範阳卢氏有关。

随州卢氏宗亲会是随州市烈山姓氏文化研究会会员单位,会长卢治国。

世界卢氏宗亲联谊会会长、韩国前总统卢武铉弟卢武植宗长(左二)随州寻根

四、高姓

高姓主要出自炎帝,相传与西周时期的齐太公姜子牙有关。(新唐书。宰相世系表)说,齐太公的6世孙齐文公之子被封于高(约今山东鄒平东北部一带),人称公子高。公子高的孙了溪与齐襄公的弟弟公子小白是好友。齐襄公后来被公孙无知所杀,溪联合其他大臣一起平定内乱,诛杀公孙无知,迎立公子小白为齐桓公。桓公继位后,为了表彰溪的功劳,便让他以祖父的字为姓,姓高。

高姓在齐国得姓后,世世代代擔位齐国的上卿之职,是齐国著名的世族之一。至东汉时,这支高姓的人中的高洪出任渤海太守,任满后举家留居本郡蓨县(今河北景县),子孙中名贤相继,进一步光大了祖宗的基业。以至后人在论及高姓郡望时,无不首推渤海蓨县。此外,高姓还有四个来源,其中一个是出自西周王族公之后。史称周公子伯禽封于鲁国(今山东曲阜一带),数传至鲁惠公,有子名祁字子高,史称公子祁或公子高。他的后代也以公子祁的字“高”为姓;二是出自十六国时期的鲜卑慕容部。(魏书说,十六国之一的后燕国王慕容云祖父慕容和,自称是上古时期的华夏族部落首领颛项高阳氏之后,因此以远祖的名号为姓,同慕容氏改姓高。此后,他的后人中便有一支以高为姓;三是出自鲜卑拓跋部,由楼姓改姓而来;四是出自高丽族,由羽真氏改姓而来。另外,据某些家谱记载,高姓还有一个来源,亦即与黄帝时的巧匠高元有关。高元最善蓋楼,所蓋楼房又高又大,子孙引以为荣)。此后,便以高为姓。

高姓在漫长的历史发展中,形成了渤海、辽东、广陵、河南、渔阳、有继等郡望堂号,也出现高欢、高允、高适、高力士、高鹗等著名人物。其中高适对唐代诗歌的贡献,高力士在唐玄宗时期鼎贵及对玄宗的忠心耿耿,以及高鹗对曹云芹、红楼梦的续补等等,无不为世人所熟知。

随州市姓氏文化研究会会长姜翔陪同英国皇家医学院院士、医学博士高武图宗亲(菲律宾籍)参观随州博物馆

五、许姓

许为四岳之后,《左传》隐公十一年郑庄公说:“夫许,大岳之胤也”,是说许国为四岳之后。《国语·周语》中也有“齐、许、申、吕由大姜”之说。因此许为姜姓。《史记·夏本纪》说:“[禹]封皋陶之后于英、六,或在许。”清人梁玉绳《史记志疑》辩驳说:“许,太岳之后也,姜姓。安得以为皋陶后耶?《史》误。”

隐公十一年《左传正义》引杜预《世族谱》说:“许,姜姓,与齐同祖,尧四岳伯夷之后也。周武王封其苗裔文叔于许,今颍川许昌是也。”《新唐书·宰相世系表》说:“许氏出自姜姓,炎帝裔孙伯夷之后。周武王封其裔孙文叔于许,后以为太岳之嗣。至元公结为楚所灭,迁于容城(河南鲁山东南),子孙分散,以国为氏。”许国是个小国,春秋时受郑、楚等国挟制,先迁于叶(河南叶县西南),成为楚国附庸,再迁城父(安徽亳州东南),又迁荆山(今属湖北荆门),最后迁容城,为楚所灭,许国君臣后裔以国名为姓,是为许氏。

远古帝尧的时候,有一位名为许由的贤人,他在许(今河南许昌一带)耕田、隐居,名声远布,帝尧得知以后,有意把帝位传给他,他则逃至箕山(今河南登封东南)相避。帝尧又请他出任九州之长,他则来到颍河边,用水洗耳,表示不愿听到这样的话。帝尧见他态度坚决,只好打消了请他当官的念头。

相传,许由是炎帝的后代,子孙自他以后,世代生活在今河南许昌一带。至西周武王时,许由裔孙文叔被封于许,建立许国。直到春秋末年,许国才以楚国灭掉。从此,原许国人大多以许为姓。

许姓得姓以后,最初因许国末代君主许吉等人被楚国选到容城(今河南鲁山),开始在容城一带发展。至战国时期,又有一批许姓人自容城选居冀州高阳北新城都乡乐善里(今河北徐水西南)。其后传布繁衍各地,以“高阳”为郡望。后来,又有一些许姓人在汝南(今属河南)一带知名于世,使许姓中又有了“汝南郡望”。另外,许姓还有“长乐”等堂号。

许姓人现在已经分布在大陆各地及世界上的许多地方,历代名人也为数众多。如战国时的许行是思想家,西汉的许商是数学家,东汉许杨是水利专家、许慎是文字学家、许劭是人才学家,三国许褚是曹魏大将,唐朝许尧佐是文学家、许敬宗、许远是名将,宋代许道宁是画家、许叔微是医学家,元朝许衡是著名学者、许有壬是七朝元老,明代许自昌是文学家,清朝许乃济是名医、许景澄是外交家,近当代许雪秋是华侨资本家,许广平是妇女活动家,许光达、许世友是著名将领,许嘉璐是全国人大常委会副委员长,等等。

随州许氏宗亲会是随州市烈山姓氏文化研究会会员单位,会长许厚胜,秘书长许享红。

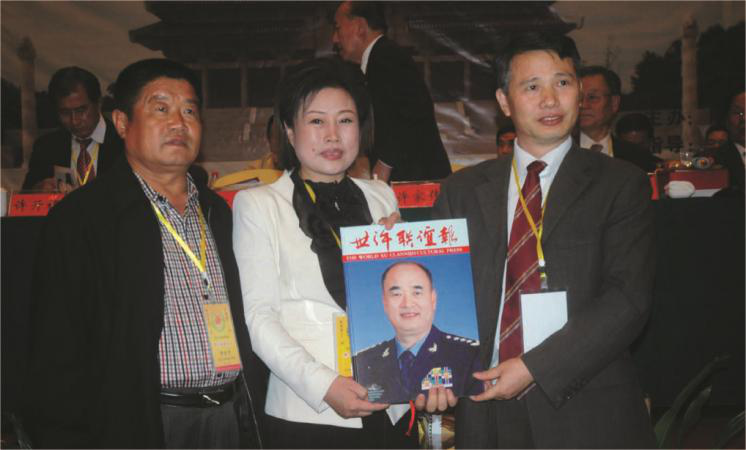

世界许氏宗亲会会长许官德(右一)、副会长许焕常(左一)向随州许氏宗亲会秘书长许享红赠送《世许联谊报》

六、纪姓

纪国,姜姓,西周封置,在今山东寿光市南纪台村。鲁宜公元年(前608)为齐所灭。纪国灭亡后,王公贵族以国为氏,姓纪。纪国最小,《左传》却屡见记载。

如《隐公元年》(前722):“八月,纪人伐夷。夷不告,亦不书。”按;夷国在今山东即墨县西,寿光距即墨尚有一段距离,纪国有力量攻打夷国,可见当时不弱。隐公二年(前721):“九月,纪裂蠕来逆女,冬十月,伯姬归于纪。纪子帛、莒子盟于密(今山东昌邑县东南密城,春秋属莒国)。”纪国与鲁国是姻亲之国,纪国虽是子爵,即娶了鲁国国君之女,纪国又和莒国订立了盟约,鲁恒公五年(前707)“夏,齐侯、郑伯如纪”。六年(前706)鲁桓公“会纪侯于成(今山东宁阳市东北)”,这年冬天,“纪侯来朝”。鲁恒公十三年(前699)“会纪侯、郑伯”。十七年(前695),“会齐侯、纪侯盟于黄(今山东冠县南)”。庄公二十九年(前665)“纪叔姬卒”,三十年(前664)“葬纪叔姬”,此后纪国不再见于史册。

纪姓是一个主要与先秦古国纪国有关的姓氏。相传,纪国是炎帝后代分封的国家,为侯国,其国家在今山东寿光纪台村一带,与另一个同样出自炎帝之后的国家齐国为鄰。西周时,齐国哀公在位,因有不臣之心被纪侯告发,被杀,从此两国结下怨仇。至齐襄公时,以替哀公报仇为名进攻纪国,纪侯誓不向齐国屈服,从国中逃走,纪国也因此为齐国所灭。事情传出后,天下人为纪侯的不甘受辱而称赞,也为纪国的灭亡而惋惜。尤其是纪侯的子孙,为了纪念故国,从此便以国名为姓氏,姓纪。清代,满州八旗中有姓锡马拉氏,后来也改姓纪。另外,在白族中,有一支以鸡为图腾的人,这些人后来改用汉姓,因“纪”与“鸡”的读音相近也姓纪,至于当代回、蒙古等民族,也同样有以纪为姓的人。

纪姓在历史上以平阳(今山西临汾)、天水(今属甘肃)、高阳(今河北保定一带)、襄乎(今辽宁辽阳北)等郡望,当代则以北京、山东、江苏等省市为主要居住地区。另外,纪姓还出现不少著名人物,其中如春秋时射箭能手纪昌、汉名将纪信、晋尚书仆射纪瞻、南朝宋庐陵内史纪僧真、唐宰相纪处纳、元戏曹家纪君洋、金医学家纪天锡、清大学士纪昀(纪晓岚)、诗人纪映淮等,都具有一定的代表性。

纪姓的姓族文化也颇具特色。自古至今,纪姓人修撰过不少纪录本姓发展历史的家谱、族谱或宗谱,同时为了维系家族血缘的需要,还编定了族人在取名时必须采用的字辈谱。如在流传于今河南封丘一带的纪姓家谱上,就有这样的字辈谱:“恩泽深先代,荘敬令文崇。”

随州纪氏宗亲会是随州市烈山姓氏文化研究会会员单位,会长纪红刚。

随州知名企业家姜存海和纪红刚

姜、吕、卢、高、许、纪六姓青年代表联合祭祖,在炎帝神农大殿前点燃圣火,敦亲睦族,弘扬祖德

七、向姓

据史游《急就篇》所说,姜姓裔孙建有向国,乃西周封国。《中国历史地名辞典》说,向国是西周时期封国,在今山东营南县东北,春秋时为营国所灭。

《左传·隐公二年):“莒子娶于向,向姜不安莒而归。夏,莒人入向,以姜氏还。”所谓“莒人入向”,即莒国灭亡了向国。向国灭亡后,王公贵族及其族人以国为姓,是为向姓。

八、州姓

据《世本》载,“州国,姜”。州国有二,一在北,一在商。【左传·桓公五年】载;“冬,州公如曹。”此姜姓州国位于今山东省安丘市东北之淳于城,西周封国,春秋时为杞国所灭。南方的州国为春秋时国,在今湖北洪湖市东北,后为楚所灭。州姓人丁不旺,今《百家姓》中未见州姓。

九、逢姓

逢姓也是姜姓派生出的姓。《左传·昭公十年》(前541)郑国大夫神灶对子产说:“天以七纪,戊子,逢公以登,星斯于是乎出。”杜预注:“逢公,殷诸侯居齐地者。”《中国历史地名辞典》称,逢国是商代方国,在今山东益都县西北。《左传·昭公二十年》(前531)记载齐国宰相经子对鲁昭公说:“替爽鸠氏始居此地。

季前因之,有逢伯陵因之,蒲姑氏因之,而后大公因之。”杜预注:“爽鸠氏,少皋氏之司寇也”“季,虞、夏诸侯,代爽鸠氏者”“逢伯陵,殷诸侯,姜姓”。“痛始氏,殷,周之间代逢公者。”逢国灭亡后,逢国百姓以国为氏,姓逢,今《百家姓)中有逢姓。

十、谢姓

唐代林宝的《元和姓纂》说:“谢,姜姓,炎帝之胤。”宋代郑樵撰写的《通志·氏族略》称:“谢氏,姜姓,炎帝之裔,申伯以周宣王舅受封于谢。”又说:“申、伯爵,姜姓,炎帝四岳之后,封于申,号申伯,周宣王元舅也。”明代凌迪知的《万姓通谱》也说谢姓是炎帝之胤。有的书上说,谢姓从任姓分出,而任姓是黄帝之后,因此谢姓应是黄帝之后。但如今几乎所有的《谢氏族谱》均认为自己是炎帝苗裔、申伯之后。如河南省太康县老冢镇谢家堂村皮藏的大唐广明元年(880)《谢氏族谱》说:“谢氏本系出自炎帝神农之嗣。”陈留堂《谢氏源流总序》云:“谢氏原本姜姓……申伯佐周中兴,封谢邑,以邑为姓,故谢氏以申伯为一世祖也。”历史上一些博学多闻之士也众口一词,称谢姓为炎帝之后。

如北宋苏润《赠谢氏谱序》说:“粤稽谢氏之先,始出自周宣王之舅申伯,受封于谢,其后以国为氏。”朱熹在为谢氏族谱写序时也说:“谢氏之先,始于炎帝六十三世申伯,佐周中兴,封左王,加太师,继赠谢邑,支子即以邑为氏,是谢氏之鼻祖也。”

申国始于何时,已难考溯,但夏、商两代即有谢国,因国小不见于史乘。周朝兴灭国,继绝世,谢国被保留了下来。周宣王时为防范楚国北侵,加强了对南方的控制,把元舅申伯封到了谢地,《诗经·大雅·熬高》:“寥寥(音wei)申伯,王缴之事。于邑于谢,南国是式。”翻译成白话就是:勤勉的申伯得美名,周王命他把祖业来继承。在谢邑为他建造新都城,南方诸国以他为典型。周庄王九年(前688)前后,申国为楚国所灭。遗民以国为氏,姓谢。

十一、申姓

申国是在谢国的领土上建立的,申国被楚国灭亡后,原谢国百姓选择了谢姓,原申国的遗民选择了申姓。

十二、随姓

《元和姓纂》“随”姓下面引《风俗通》:“炎帝裔随侯之后。”《路史·国名己·甲》也说“随侯,炎裔”,是为“姜姓”。原来炎帝先与蚩尤战于涿鹿,后与黄帝三战于阪泉,结果是蚩尤被杀,黄帝取代炎帝成为黄河中下游的主宰,第八代炎帝榆罔部族的一支被迫迁至江汉之间,因此湖北随州便有了炎帝的出迹。何光岳在《炎黄源流史》中说:“神农氏只能在一个地方诞生,而另一个也方的诞生地则无疑是他的另一个后裔,也袭称为神农氏。在随县厉乡的神农氏诞生地,当系榆罔南迁之后的一个后裔。”

十三、井姓

井国或井方是商代古国,以善于挖井著称。据郭沫若考证,并地在大散关之东、岐山之南、滑水南岸的一个地方。还有人说得更具体,井国在今陕西宝鸡市渭水南岸磻溪南面的井儿村。传说周武王因吕尚劳苦功高,在宝鸡旧井方故地封他的另一个支系为井伯,以守卫太公磻溪垂钓之地。《井伯》中的井伯、《竹书纪年》中提到的井公利,可能就是井伯后裔。西周末年平王东迁时井国也迁到郑州一带。

被郑国灭亡。姜姓井国灭亡后,其遗民多以井为姓。《广韵》《姓苑》都说井姓为姜太公后裔。

十四、章姓

《元和姓纂》:“章,姜姓,齐太公封章,《左传》齐人降章,子孙改为章氏。地在今山东东平县东部城集。姜子牙在东征扩地过程中,把姜姓的一支封在章也,后商遂用章国名号不改。章地建立的章国先是被齐国所灭,章地后又并入鲁,今山东章丘市即因章国部分遗民迁入而得名。

十五、崔姓

《新唐书·宰相世系表》称:“崔氏出自姜姓。齐丁公及嫡子季子让国叔乙,食采于崔,遂为崔氏。济南东朝阳县西北有崔氏城是也。”丁公饭是齐国开国君主姜尚之子,齐国第二代国君。他的嫡长子名叫季子,本应继承国君之位,他却让位于弟弟叔乙,自己搬到食采之地崔邑(今山东章丘市西北)居住,他的子孙以邑为氏,就是崔氏。丁公级的名字叫极,丁公是益号。

十六、丁姓

《元和姓慕):“丁姓,姜姓,齐太公生丁公伋,支孙以谥为姓。”这是说丁姓始于吕伋。《史记·齐太公世家》:“太公之卒百有余年,子丁公吕伋立。丁公卒,子乙公得立。”因吕伋被谥为丁公,故吕伋后裔中的一支便以丁为姓。《通志·氏略》称:“丁氏,姜姓,齐太公生丁公伋,支孙以丁为氏。”

十七、方姓

南宋嘉定元年(1208)一个叫方大錝的人撰写的《固始方氏族谱宗图序》说:“方氏之始得姓者曰雷,神农八代孙帝榆罔子也。相助黄帝伐重尤,以功封方(今河南登封东北),子孙之氏因焉。”广东东莞河田、香港榕树澳《方氏族谱)称:“方氏出于神农,初姓雷,神农八代孙罔帝(榆之子)黄帝时任职首相,帮助黄帝讨伐量尤有功,封方山为食邑,从此就以地名为姓,由雷改姓方。周宣王时,有方叔征伐验犹立下大功,受封河南,遂居为郡。”河南新安、安徽新县、福建莆田的方姓族谱也说自己是炎帝后裔。《世本》《风俗通义》均说方姓是炎帝神农氏八世孙榆罔长子之后。

十八、雷姓

炎帝裔孙雷,以国为氏,姓雷,邓名世《古今姓氏书辩证》:“雷出自古诸候方雷氏之后,以国为氏,后单姓雷。”雷因辅佐黄帝伐量尤有功,封于方山,又改姓方。方与雷同出一源。

十九、邱姓

应劭《风俗通义》谈到邱姓时说:“齐太公封于营丘,支孙以地为氏。”吕尚建齐国,都营丘(今山东淄博市东北)。传至哀公时,纪国诸侯在周夷王面前说哀公坏话,周夷王烹哀公而立哀公之弟静,是为胡公。胡公迁都薄姑(山东博兴东南),哀公之弟又攻杀胡公自立,是为献公,又把都城迁回到了临淄。胡公迁薄姑时,姜姓的一支留守营丘未迁,遂改为丘姓。后因避孔子讳,“丘”字右边加“色”字,是为邱姓。《史记·齐太公世家》云:“哀公时,纪侯誋之周,周烹哀公而立其弟静,是为胡公。胡公徙都薄姑,面当周夷王之时。哀公之同母弟山怨胡公,乃与其党率营丘人袭杀胡公而自立,是为献公。献公元年,尽逐胡公子,徙薄姑,都治临淄。”说的就是这件事。

二十、贺姓

贺姓本姓庆,因避讳改姓。《通志·氏族略》;“庆氏,姜姓,齐桓公之公子无亏之后也。无亏生庆克,亦谓之庆父,名字通用,是亦以字为氏者。”庆克也称庆父,庆父之子庆封在齐景公时任左相,与右相崔杅不和,便设计杀了崔,自任相国,独揽朝政,引起了其他大臣的强烈不满。趁庆父外出狩猎之际,齐国的田、鲍,高等族联合发难,攻杀庆氏。庆封先逃往鲁国,后又逃至吴国,吴王赐以朱方(今江苏丹徒东南)之地,庆氏一族遂又乘机崛起。到庆封的裔孙庆质时,已是东汉安帝时期,安帝之父叫刘庆,庆质为避讳,改庆姓为贺姓。《元和》“庆封以罪奔吴,汉末徙会稽山阴(今浙江绍兴),后汉庆仪为汝阴令,庆普之也,曾孙纯避汉安帝父讳,始改贺氏。”前面说庆质改庆为贺,《元和姓纂》则是庆纯改庆为贺,不管是谁改姓,可以肯定的是,至迟在东汉安帝时,庆姓已改贺姓了。

以上我们对19个炎帝后裔姓氏作了大致勾勒,也许还有遗漏之处,需在他日补充。正是炎帝、黄帝的裔孙构成了伟大的中华民族,我们都以炎黄子孙自豪!

值随州第11届世界华人炎帝故里寻根节之际,随州烈山姓氏文化研究会史海钩沉,抛砖引玉,以期与海内外姓氏文化爱好者共同打造随州寻根文化高地。

(姜翔 随州烈山姓氏文化研究会会长、烈山五姓宗亲会秘书长)

扫一扫在手机上查看当前页面

您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?

您的浏览器版本太低!

为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!