随州文物

- 发布时间:2013-03-07 11:18

- 信息来源:随州日报

- 编辑:苏杰

- 审核:黄振忠

打印

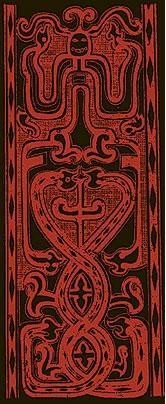

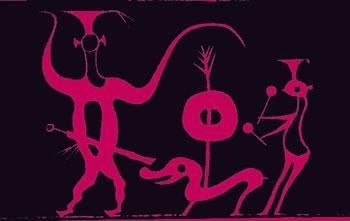

夏后启得乐图

图案装饰于乐器五弦琴尾段底面之上,木胎髹黑漆,用红、朱彩绘,以细小的网状方格纹为底纹,其上绘主纹。图案主体为两幅上下相似的神人戏龙图,神人跪坐于龙首之上,圆脸长发,月牙形口,双目侧挂,面露笑容,乐态融融。神人头珥两蛇,以龙为臂膀,胯下两龙作蟠缠状,龙身绘饰菱形纹。据推测,图案所表现的主题内容是夏后启上天得乐图。

出土地点: 湖北随州曾侯乙墓出土

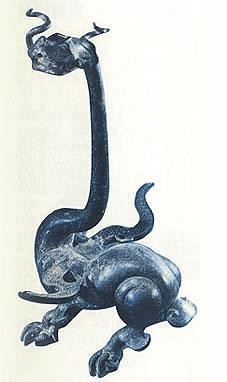

怪兽柱

怪兽柱为编磐架立柱。怪兽由兽头、鹤颈、龙身、鸟翼、鳖足组合而成。兽首张嘴垂舌,两侧有对称弯角;鹤颈为柱,鸟身为座,鼓腹屈腹,双翼平展,鳖足立地。羽翅上浮雕蟠螭纹,鸟身脊背上浮雕卧龙,兽体上饰有错金纹饰。怪兽头颈、身体、双翼多呈S形弯曲状,既表现了怪兽充满力量的身体各部位的微妙起伏,同时通过S形曲线的多次转换,表现生命活力和曲线美。

出土地点:湖北随州擂鼓墩曾侯乙墓

外形尺寸:高68CM

制作年代:战国

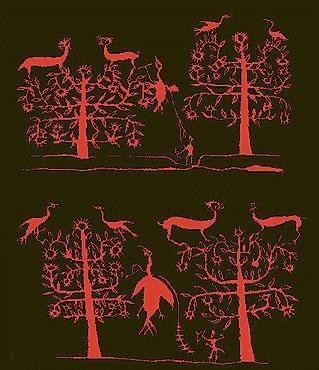

弋射图

弋射图是一幅绘于衣箱盖上的装饰性绘画图案。箱盖为整木剜凿而成,盖顶隆起为拱形,器表以黑漆为地,朱色绘花纹图案。盖顶一端描绘有象征天界的蘑菇状云纹,另一端绘伏戏、女蜗人首蛇身互相缠绕连体图案。中间由蘑菇状云纹分割出两小块画面,绘戈射图2幅,内容相同,形态相似。画中绘有二株左右相邻的神木,一高一矮,高为扶桑,矮为月桂,树杆挺直,枝叶繁茂,枝头挂果象征太阳和月亮,树端分别栖有日中之精和月中之精。一人立于两树之间,佩剑持箭,举臂张弓,从树上弋射下一鸟。这幅图案中所表现的是中国上古神话羿射日月的形象写照。画面蘑菇状云纹以粗状的线条绘出,而扶桑和月桂则用细密的笔触描绘繁茂的枝叶。画面采用了俯视的视角,并由近及远通过物体的大小表现出来,粗状的蘑菇状云纹、高大的树杆和矮小的人物给人一种从高天下视的感觉。

出土地点:湖北随州曾侯乙墓

外形尺寸:漆衣箱盖长69厘米,宽49厘米 制作时期:战国

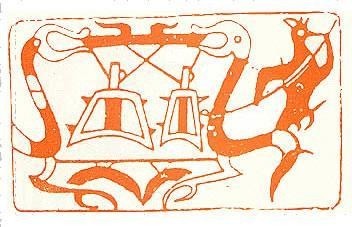

撞钟图

随州擂鼓墩曾侯乙墓出土的鸳鸯盒腹部两侧分别绘两幅漆画,其一是《击鼓图》,另一幅则是这幅《撞钟图》。

画面长方形,黑衣朱绘,图中绘有两只对称的长颈鸟形怪兽为支柱,张嘴衔吞横梁,悬挂大小不同两钟,鸟兽脚腹问架横梁,悬挂编钟。乐师头戴鸟形面具,双乎握持长木棒,作撞钟状,姿态优雅自如。整个画面都给人一种强烈的动感:撞钟的木棒被画成弧形,似乎是由于撞击用力过猛而使其弯曲;乐师背向编钟侧身挥棒的动作,准确在表现了乐师回击钟的动态形象;被撞击的小钟位于悬带的偏右部位,横梁与悬带间构成不等边三角形,也表现出了钟被撞击后前后摆动的状态。《撞钟图》略带夸张变形的意味,起到了装饰美化漆盒的艺术效果。

击鼓图

随州擂鼓墩曾侯乙墓出土的鸳鸯盒腹部两侧,分绘两幅表现乐舞活动的漆画。《击鼓图》是其中一幅。画呈长方形,以黑色为底,以红色绘两人化装后击鼓起舞的场面。

漆画中间绘有建鼓一尊,建鼓通过插在一怪兽底座上,立杆顶端饰有羽状装饰。鼓右为乐师,头戴高冠,手舞鼓槐,左右轮番击鼓。鼓左为舞师,身佩长剑,头戴平顶高冠,饰有飘带,屈脚转体,举臂扬袖作歌舞状,姿态轻盈炯娜。乐师侧目注视舞师,相互呼应与配合,把人们带入一个“展诗兮会舞,应律兮合节”的境界。画面用笔简练,写意性强,富有装饰性。在形象描绘方面,大胆舍弃了细部刻划和周边环境的表现,而着力于人物动态特征的描绘,艺术语言简练生动。

玉剑具

湖北随州擂鼓墩出土。战国早期。玉料呈黄白色。出自墓主人的腰腹间。由首、茎、格、彘、鞘、秘等构件组合成一套完整玉剑具。上述玉构件皆钻有孔眼,以金属丝缕贯连,剑首呈扁平体,镂雕作小型玉佩状,两端琢成向下回卷的龙首,圆目,张口,龙的躯体作弧形卷曲。两前足直伸,化作对称的龙头,两后足雕琢成一双相对的凤首,圆睛,垂啄,其高冠呈弧形连接,表面刻菱形细线方格纹和细密阴线纹。上述双龙躯体的下边,雕琢相背双凤,凤首向外,与龙身连体,其间琢镂长方形的孔眼与剑茎顶端的方孔对应,并以金属物相贯连。这件剑首两面阴刻出龙的细部,并以阴刻单线或双线勾云纹、菱形格等作为装饰,同时配以镂空,造型极其生动。彘位于格的一面,作勾形,与格同属一节,并采用同一块玉琢雕而成。一面以十字形线条将其表面界作四区,以阴线勾云纹装饰其间。剑格的上部镂二孔,与剑基下端的两孔对应,并以金属丝相贯连;剑彘下方有两孔,与剑鞘上端的两孔对应,亦以金属丝相贯连。剑鞘和剑秘皆素面,其连接方法同上。

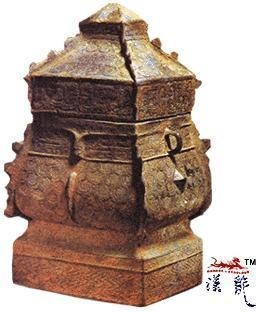

垂鳞纹方彝

【垂鳞纹方彝】

分类:青铜器 年代:周 -

垂鳞纹方彝,春秋早期,盛酒器,1970年湖北随州熊家老湾出土,通高32厘米,口长28.4厘米,湖北省博物馆藏。

战国谷纹卷龙佩

龙形玉佩,春秋以前较常见。龙体大多较宽,卷曲程度较小,因而龙的形态就显得憨厚古朴;春秋以后的龙形玉佩,其制作技艺和形态都与春秋前有较大的不同,这件战国早期墓葬出土的(湖北随州曾乙侯墓)透雕双龙玉佩,龙体明显较窄,卷曲程度增大,龙的形态有强烈的动感,整体看来生动、活泼,格调显得清秀、新鲜。两龙首相背,尾相连,身躯皆作横向的“S”形,龙首朝上,张口、睁目、独角曲身,回卷尾。龙口内雕琢细密的阴线纹,龙体表面雕琢阴线勾云纹,用以表示龙的鳞甲,二龙躯体相接处上方,刻同心圆三周。这种新鲜奇特的造型明显有别于春秋前龙的形象。该件玉佩的质料呈青黄色,细腻温润,半透明质态更晶莹,与酱黄色瑕疵(或是浸色)形成对比之美,琢工精细,是不可多得的古代玉雕作品。

磬

磬是古代石制的一种打击乐器。甲古文中磬字左半像悬石,右半像手执槌敲击。磬起源于某种片状石制劳动工具,其形在后来有多种变化,质地也从原始的石制进一步有了玉制、铜制的磬。

击奏体鸣乐器。中国古代的石质打击乐器,为“八音”中的“石”音。磬,最早用于先民的乐舞活动,后来用于历代帝王、上层统治者的殿堂宴享、宗宙祭祀、朝聘礼仪活动中的乐队演奏,成为象征其身份地位的“礼器”。唐宋以后新乐兴起,磬仅用于祭祀仪式的雅乐乐队。

磬的历史悠久,据先秦文献《尚书·益稷》记载:“戛击鸣球”,“击石拊石”。这“鸣球”与“拊石”,即是磬在远古时期的称呼。磬的名称,见于《世本·作篇》,传说为尧、舜时人无句所作。或传:“磬,叔所造。”可见,至新石器时代晚期,相当于尧或舜做部落联盟酋长时,磬已在使用。《吕氏春秋·古乐篇》载:尧命夔击磬“以象上帝”、“以致舞百兽”,描绘出一幅古老的原始社会的乐舞生活场景。20世纪70年代在山西夏县东下冯遗址出土了一件大石磬,长60厘米,上部有

一穿孔,击之声音悦耳。经测定,此磬距今约4000年,属于夏代的遗存,这是迄今发现最早的磬的实物。

商代时磬已广泛流传,制作精美,为王室宫廷乐队所用。殷墟出土的甲骨文字,磬作“□”形,左半部像以绳悬石,右半部像一人以手执槌作击状。1950年春,在河南安阳市武官村大墓出土一件虎纹大石磬,用一块白而青的大石琢成,长84厘米,高42厘米,厚2.5厘米。正面以刚劲而柔和的阳纹线条,雕刻出一只虎形纹饰,瞠目踞伏,作张口欲吞状,形象刚猛壮美。其音色悠扬清越,近于铜声,发略高于升C1音。单个的大石磬,称特磬;多枚音高不同的磬,称编磬。1935年安阳市侯家庄西北岗商代大墓出土的3枚刻有铭文的石编磬,经测定,其发音分别为:永启↑降b2,永余c3,夭余↑降e3,可演奏简单的曲调。《诗经·商颂》中,有“□鼓渊渊,□□管声;既和且平,依我磬声”的记载,商石磬大多呈上弧下直的不等边三角形。

西周至战国时期,磬的形状上为倨句形,下为微弧形;汉代以后上下均为倨句形。1978年,湖北随州曾侯乙墓出土了战国初年的一套石编磬,共32枚(大部已压碎、粉化,完好的共9枚),原分上下两层,依次悬挂于精美的兽座龙首铜架上。这4组32枚石磬上,都刻有关于乐律的铭文及磬的音名,是研究中国古代音乐及编磬的珍贵资料。

磬是中国最古老的民族乐器,它造型古朴,制作精美。謦的历史非常悠久,在远古母系氏族社会,磬曾被称为"石"和"鸣球"。当时人们以渔猎为生,劳动之后敲击着石头,装扮成各种野兽的形象跳舞娱乐。这种敲击的石头就被逐渐演变为后来的打击乐器謦。

謦最早主要用在先民的乐舞活动中,后来 它和编钟一样,用于历代上层统治者配合征战和祭祀等各种活动的雅乐中。

按照使用场所和演奏方式,謦可以分为特磬和编磬两种:特磬是皇帝祭祀天地和祖先时演奏的乐器;编磬是若干个磬编成一组,挂在木架上演奏,主要用于宫廷音乐。2000多年前的战国时期,楚地的编謦制造工艺达到了较高水平。

1978年8月,中国考古学家在湖北省随县擂鼓墩发掘了一座距今2400多年的古墓──曾侯乙墓。墓中出土了具有古代楚文化特色的编钟、编磬、琴、瑟、箫、鼓等一百二十多件古代乐器和大批文物。同时出土的曾侯乙编磬总共32枚,分上下两层依次悬挂在青铜磬架上。全套编磬用石灰石、青石和玉石制成,音色清脆明亮。遗憾的是,出土时大多数断裂破碎,已经无法敲击发音了。1980年湖北省博物馆和武汉物理研究所合作,制成了曾侯乙编磬的复制品。它的发音和原编磬的标音基本相符,音色优美动听。

1983年,湖北省歌舞团按十二平均律排列制成了32枚一套的石编磬。1984年9月,苏州的民族乐器厂和玉石雕刻厂又用碧玉精制了一套18枚编磬。

扫一扫在手机上查看当前页面

您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?

您的浏览器版本太低!

为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!